“工作”抗癌

胆管细胞性肝癌比肝细胞癌少见得多,平时研究很少。手术后,我最关心的是我到底能活几年?一份台湾的文献让我十分震惊,或者说非常恐惧。根据那篇文献,边缘性胆管细胞癌患者,手术后3年生存率10%,5年生存率5%。这表明我得在3-5年内做完我该做的事。我想,“工作”可能是最好的“治疗剂”。

我决定 “工作抗癌”。接受肝叶切除后第5天,胃管拔除后,我就半坐着,要来电脑,看起文章;第13天-:刀口尚未完全拆线,我就移住到我院距离办公室最近的病房里,坐在床上与同事讨论工作,有时也“溜”到办公室处理一些事情。

有人见我天天上班表示不解:癌症病人还能工作吗?我说:一定要工作!我太太极力反对我上班,认为我之所以患癌症,是我几十年来忘命工作的结果。我不同意她的看法,认为也许正是我工作忙,我的癌症才发展得缓慢。

6年多来,我每天8点10-15分到办公室,上午巡视病房,下午开会、撰写或修改文章,或讲座,晚上一般8点回家。在这期间,我和我的同事做了几件值得回味的大事—

手术后第16天,参加为来自梅县山区患面部巨大恶性肿瘤小孩江味凤会诊,组织全院力量,手术切除重达1.5公斤的肿瘤,奇迹般保存了患者右眼。手术后第4个月,驱车8小时到梅州山区看望江味凤,给她送去学习用品,圆她上学梦;

第64天,飞马来西亚吉他州,看望被马来西亚媒体呼救的“象面人”洪秀慧和陈嘉欣。2006年5月,迎来马来西亚“象面人”,奋战7个月,成功为这两个华裔青年去除“象面”,实践了龙的传人血浓于水的情谊,震动东南亚;

2007年3月,接受湖南“超级巨瘤”患者黄春才,经过近一年努力,为他切除巨瘤共17公斤。此事被路透社和美联社称之为“中国的突破”;

2007年,主编《肿瘤冷冻治疗学》,40万字,由上海科技教育出版社出版。这是当时世界上第一部肿瘤冷冻治疗专著;

2008年2月,接受清华大学著名教授来院治疗,组织力量,为他切除腹腔巨瘤5公斤,正如北京的一位著名教授所说,我们“做了北京无人敢做的事”;

2010年,编写科普书籍《我对癌症患者讲实话》,15万字,由广州出版社出版;

2011年主编英文版《ModernCryosurgery for Cancer》,980页,World ScientificPublisher 已于2012年3月出版发行

6年来,我数次访问了欧洲、澳洲、美国、加拿大和东南亚各国,在国内外作

各种讲座至少50次;发表了数十篇论文。写作的总字数超过200万。

我无炫耀自己之意,也不建议所有癌症患者都像我这样工作。我只是认为工作是我今天能处于“无癌”状态的重要因素。不同的人有不同的条件和要求。个体化安排自己很重要。关键是你的心态以及工作能否为你带来快乐。

因为患了癌,你死亡的几率就比一般人高得多。在死亡随时可以来到的情况下,所有的荣誉、地位、金钱,所有对困窘或失败的恐惧,都消失了,只有最真实最重要的东西事业和尽可能多些的贡献才会留下。人生不带来、死不带去,最好的策略就是随缘而致,顺心而为,做自己喜爱的工作,既可“抗癌”,又可给社会留点有益的东西,何乐不为!

其实,将“工作”作为抗癌武器的人,不止我一个,前述的印尼卫生部长恩当博士远甚于我,下面介绍的音乐家也是一位工作狂人。

乐曲谱写生命

马来西亚,这一人杰地灵的美丽国家,出了许多杰出人才。被马来西亚媒体称之谓“不死的音乐家”的陈伟添就是一位让人激动给人激励的神奇人物(图15)。

图15 马来西亚音乐指挥家陈伟添

2010年5月中旬,马来西亚星洲日报礼堂,我们正在接受癌症病人咨询。一位消瘦的年轻人,在太太和父母陪同下来到我面前。我看了资料,他叫陈伟添,39岁,患胰腺癌,已有肝转移。在新加坡的医院接受过“旁路”手术、化疗。按文献记载,这种IV期胰腺癌患者的生存期仅3-6个月。看看他年迈的父母,再看看他漂亮年轻的妻子,我心里一阵隐痛。陈伟天在妻子的陪同下,2周后来到我院,接受了一系列治疗。一个月后,他的疼痛全部消失,PET-CT上胰腺病变从入院时的5厘米缩小到1.5厘米,肝内转移灶基本无活性。7月初,他回到吉隆坡全场指挥了一场音乐会,当他和乐队站在台上向热烈鼓掌的观众一遍遍谢幕时,他流泪了,说:“你们知道吗?今天站在台上指挥这场音乐会的是一位胰腺癌患者,是广州复大医院让他重新回到演播台。”全场沸腾了,人们涌上台,鲜花、拥抱,陈伟添满面泪迹,……

伟添回复到正常的生活。乐团训练又开始了,学生一个个回到他身边,他又是乐团首席小提琴演奏家,每天照例练琴2小时,从早到晚,节目按小时排列,满满实实。

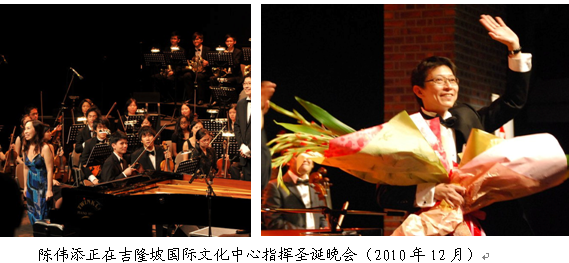

2010年12月19日,伟添邀请我去吉隆坡聆听迎圣诞音乐会。我带着我院摄像师小廖出席。下午6点,我们来到吉隆坡文化中心。伟添和他的父母、太太和两个孩子已在那里等我们。他的父亲满脸挂着笑,告诉我,他有三个儿子,均从英国大学毕业。伟添最有成就,从曼切斯特大学音乐系毕业后,又到北京中国音乐学院受训。突然,伟添爸深深叹了一口气,眼睛湿润了,说:“今年5月前我是生不如死呀!从新加坡回来,医生告诉我们这是最后的治疗了,无需再来了,“他说不下去了,停了好一会,说:“幸运的遇到了你,真是上帝的安排呀!”他抬头深深看了我,说:“你是伟添的再生父亲,我是他的生身父亲,今晚我们两个父亲看儿子演出。”他说得很平静,我却控制不住自己留下了泪。

晚上7点半,座无虚席的音乐厅突然鸦鹊无声。陈伟添身穿黑色西装,手执指挥棍,风一般走上指挥台。随着他的指挥棍的抬起,交响乐声腾地奏起,乐声时而像疾风暴雨,时而像风吹微波,伟添的每一块肌肉,几乎每一个细胞,都在随着音符跳动。我坐在第一排,离伟添最近,看到他的脸上不断冒出汗珠,我的心饽饽跳动:伟添吃得消吗?二个小时了,乐曲达到高潮,随着伟添的指挥棍从空而落,乐声豁然终止,接着,雷鸣般掌声震撼大厅,伟添领着上百名演奏家一遍遍向观众鞠躬致谢,十几位花一般的少女将大把鲜花送给伟添…..

刚一结场,伟添就趋步到我面前,我们紧紧拥抱,紧紧的,紧紧的,有几分钟,我们谁也不讲话。我拉着伟添的手,那手心里明显湿润,我看着伟添的眼睛,明亮有神,

我轻声问他:“伟添,吃得消吗?”伟添满脸都是笑,说:“院长,我有力得很呢!放心,再演奏两小时也不累。”

我相信他的话,音乐是他的生命,有了音乐,有了他视如生命的工作和忙碌,他就有活力,就能战胜病魔,这像最美妙的药物,又胜过任何药物。